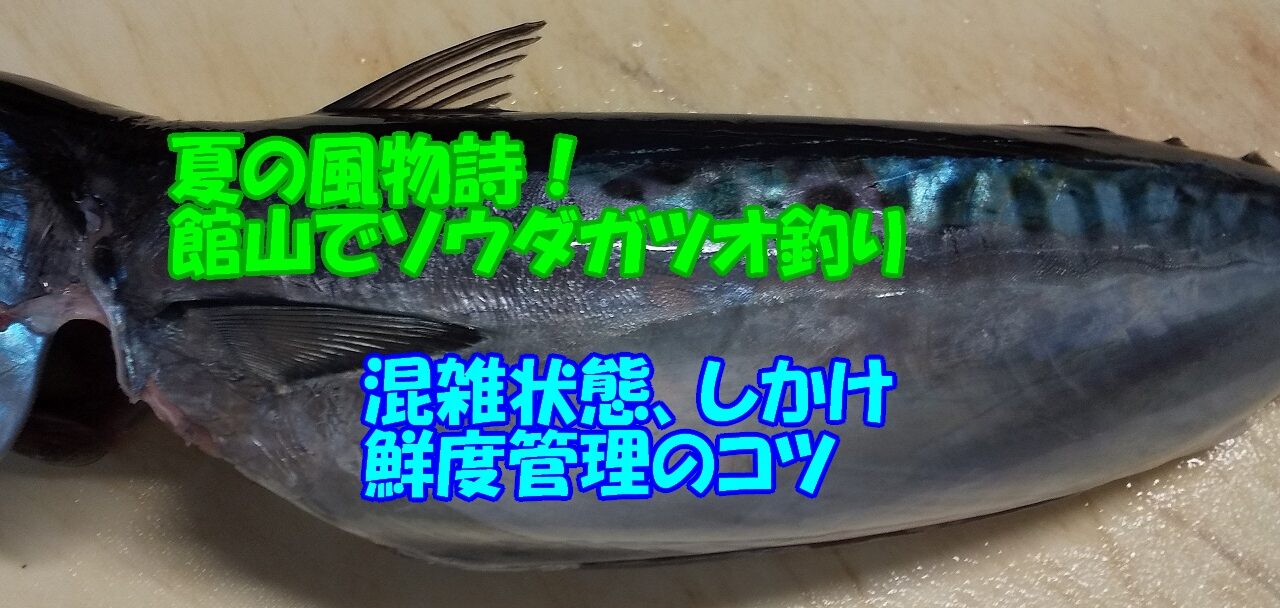

夏の風物詩、館山ソウダガツオ釣り(仕掛け、混雑度を紹介)~引きの強さ、群れの高揚感、そして鮮度管理の大切さ~

夏の海に立つと、潮の香りの中に、どこかワクワクするような高揚感が混じってくる瞬間があります。

そんな期待に胸をふくらませながら、館山へとソウダガツオ釣りに出かけました。

毎年夏の風物詩――館山のソウダガツオ

館山の海では、毎年夏になると30〜40cm級のソウダガツオが回遊してきます。

彼らは群れでやってきて、タイミングが合えば「入れ食い」状態に。

引きも強く、初心者でもその手応えに思わず歓声をあげてしまうほど。

お子さんでもしっかり楽しめる、そんな夏の釣りの風物詩です。

【実釣レポート】7月上旬の釣行記録

朝10時頃に釣り場に到着すると、すでに釣り座は満席。

しかし夜明け前から来ていた方々が帰る11時頃、ようやく釣り座を確保。

そこから12時までの1時間で、ソウダガツオを3匹釣り上げました。

昼過ぎには群れがいったん去り、代わって足元のアジが入れ食い状態に。

15cmほどのアジが、サビキを投入するたびに釣れてきて、思わぬ嬉しい展開でした。

そして午後2時頃、周囲の方々がソウダガツオを再び釣り始め……

これはチャンス!と仕掛けを投げると、ソウダガツオの入れ食い状態に突入。

クーラーボックスの中が、嬉しい悲鳴を上げはじめました。

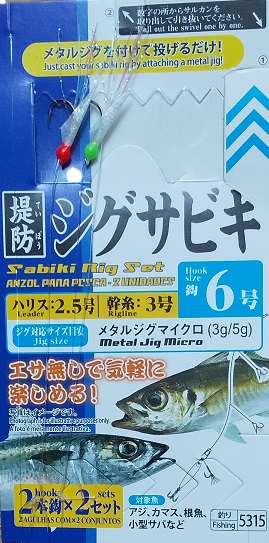

使用した仕掛けの詳細

ソウダガツオ仕掛け

- ウキ付きサビキ仕掛け(釣り竿の方から、うき→コマセかご→さびき→おもり)

- コマセかごはウキのすぐ下、タナは0cm(海面直下)

- 針はダイソーのジグサビキ用 6号(2本針がおすすめ)

- 投げ距離は約20~40m先の潮目あたり。糸ふけ後に軽く竿を振ってコマセを効かせると、数秒でヒット

※近くで6本針を使っていた方は、一度に3匹かかって糸が切れてしまっていました。

また、カツオは暴れるため、手返し重視なら2〜3本針が扱いやすいかもしれません。

【エントリーで最大6000P&7/10はP10倍!】 ナカジマ ロケットカゴ SS 2677 (コマセカゴ)

アジ仕掛け

- 足元狙いなのでウキなし、サビキ(今回は、コマセかごは途中から使用なし)

- サビキは「ハヤブサ ツイストスキン ケイムラレインボー 6号」

- 少量のコマセをまくとアジが寄ってくるので、その群れに向かって仕掛け投入

- 数秒で釣れる手軽さと、手返しが楽しい時間でした

ハヤブサ 小アジ専科 303 ツイストスキン ケイムラレインボー 6号(ハリス1号/幹糸2号) 【メール便発送】 釣具

お隣でご一緒したベテランさんが使用した仕掛けの詳細

ソウダガツオ仕掛け

- 弓角ルアー(釣り竿の方から、遠投マウス→弓角ルアー)

マウスの耳となる部分が水流を受けることで、ナブラの波動を演出するそうです。

マウスで魚の活性を上げ、後方でクルクルと回転している弓角で食わせる戦法とのこと。 - 表層を泳ぐため、フローティング(浮く)の遠投マウスが必須とのこと

- ルアーは、弓角ルアーでなくてもよいが、5cm程度の小さいものの方がよいとのこと

- 投げ距離は約20~40m先の潮目あたり。投げた後、速く巻いた方がよいとのこと

お隣でご一緒したベテランは、この仕掛けで爆釣していました。

「すごいですね~!」と話しかけたら、「この仕掛けが凄いんだよ。でも、コマセやっている人がいてくれるからなんだよね~」と群れを長い時間引き留めるにはコマセが重要であることを語っていました。

【エントリーで最大6000P&7/10はP10倍!】 ヤマシタ 遠投マウスII 弓角セット (フローティング・10号)

釣れた後の処理と鮮度管理が命

ソウダガツオは、とにかく鮮度が命。

特に「マルソウダ」は、ヒスタミン食中毒のリスクがあるため、処理を怠ると危険です。

処理手順

- 釣ってすぐの元気なうちに「サバ折り」またはエラに切り込みを入れて血抜き

- 海水を張ったバケツでしっかり血抜き

- 血が抜けたら、内臓・エラを取り除く(キッチンバサミでチョキチョキがおすすめ)

- 氷と海水を入れたクーラーボックスにすぐ投入して冷やす

入れ食い状態のときは、ついつい処理を後回しにしがちですが、

釣ったそばから素早く処理するのが、美味しく安全に食べるコツです。

ヒスタミン中毒って?

ヒスタミンを含む魚を食べてしまうと、数分〜1時間ほどで以下のような症状が出ることがあります。

- じんましん・かゆみ・顔の赤み

- 吐き気・嘔吐・下痢

- 頭痛・動悸・息苦しさ など

重症になるケースはまれですが、食後数時間は体調に注意を払いましょう。

ヒスタミンは加熱しても消えないため、鮮度管理こそが最大の予防です。

夏の館山で、海と魚と向き合うひととき

ソウダガツオの群れが押し寄せ、竿先に伝わる躍動。

静かだった海が、一瞬にして活気づくその瞬間には、釣りならではの魅力が詰まっています。

館山の海で、心躍る夏の1日を過ごしてみませんか?

初心者の方でも楽しめて、自然と向き合えるソウダガツオ釣り。

きっと、忘れられない夏の思い出になるはずです。

※この記事にはプロモーションが含まれています。